在追求快速交付的今天,许多团队都面临一个令人困惑的现象:为API测试投入的自动化工具越来越多,但线上错误却并未相应减少,甚至不减反增。这背后的原因错综复杂,问题往往不出在技术或工具本身,而是团队之间的协作模式出现了结构性问题。

当开发、测试与运维部门因职责划分而形成壁垒,信息孤岛和责任盲区便随之产生。在高频的迭代节奏中,这些协作上的问题会被不断放大,最终持续影响API的交付质量。想要解决这个问题,就必须从优化团队的协作结构着手。

协作失效:API质量下滑的重要原因

自动化工具本应是质量的保障,但由于团队之间的工作流程并未真正打通,依然存在协作的断层。这通常体现在以下几个方面:

责任边界的模糊

在敏捷开发模式下,开发人员可能会承担一部分测试工作,但这并不代表QA的角色可以被削弱。实际是,QA人员往往无法实时、全面地掌握开发的进度和内部逻辑变更,导致测试用例的设计可能滞后于功能的更新,造成覆盖不全。同时,发现问题后的反馈链路也可能因为职责不清而拉长,降低了修复效率。

工具链的不统一

开发看代码提交,测试看用例通过率,运维看服务稳定性,大家都在关注质量,却缺少一个能将所有信息串联起来的统一视角。这种分散的状态使得自动化执行的效果和质量度量的标准无法协同,团队难以对API的整体质量状态形成快速、准确的判断,响应速度自然受到影响。

测试流程的滞后

许多团队的测试工作仍然习惯于在API开发完成之后才介入。这种模式的弊端在于,测试活动未能前置到API的生命周期早期。在设计阶段,由于缺少QA人员的参与,一些潜在的逻辑漏洞、可测性问题或性能瓶颈可能被忽略。等到开发后期甚至提测阶段才发现这些问题,往往需要对架构或代码进行较大规模的改动,付出的代价远高于在设计之初就将其规避。

3步构建API质量的协作体系

协作层面的问题,并不会随着部署频率的增加而自动消失,反而会在一次次的快速迭代中被放大。因此,若要从根本上提升API质量,就必须进行协作优化:

1、构建统一的沟通语言

这是打破信息壁垒的基础。开发、测试和运维团队需要在质量认知上达成共识。例如,一个测试用例应该包含哪些元素才算结构完整?自动化的标准应该如何定义?怎样才算一次成功的发布?当所有人都在用同一套标准来衡量质量时,沟通成本才会显著降低,协同效率得以提升。

2、推动前置化的早期协同

将QA的角色和视角嵌入到API的设计与开发阶段,能有效地进行风险控制。比如,在API设计评审时,QA可以从可测试性、边界场景、性能负载等方面提出建议。为了让测试不依赖于后端开发进度,可以借助SmartBear测试平台提供的API Mock和服务虚拟化功能。如此一来,即使后端服务尚未就绪,前端开发和API测试也能同步启动,有效缩短整个交付周期。

3、实现质量结果的共同承担

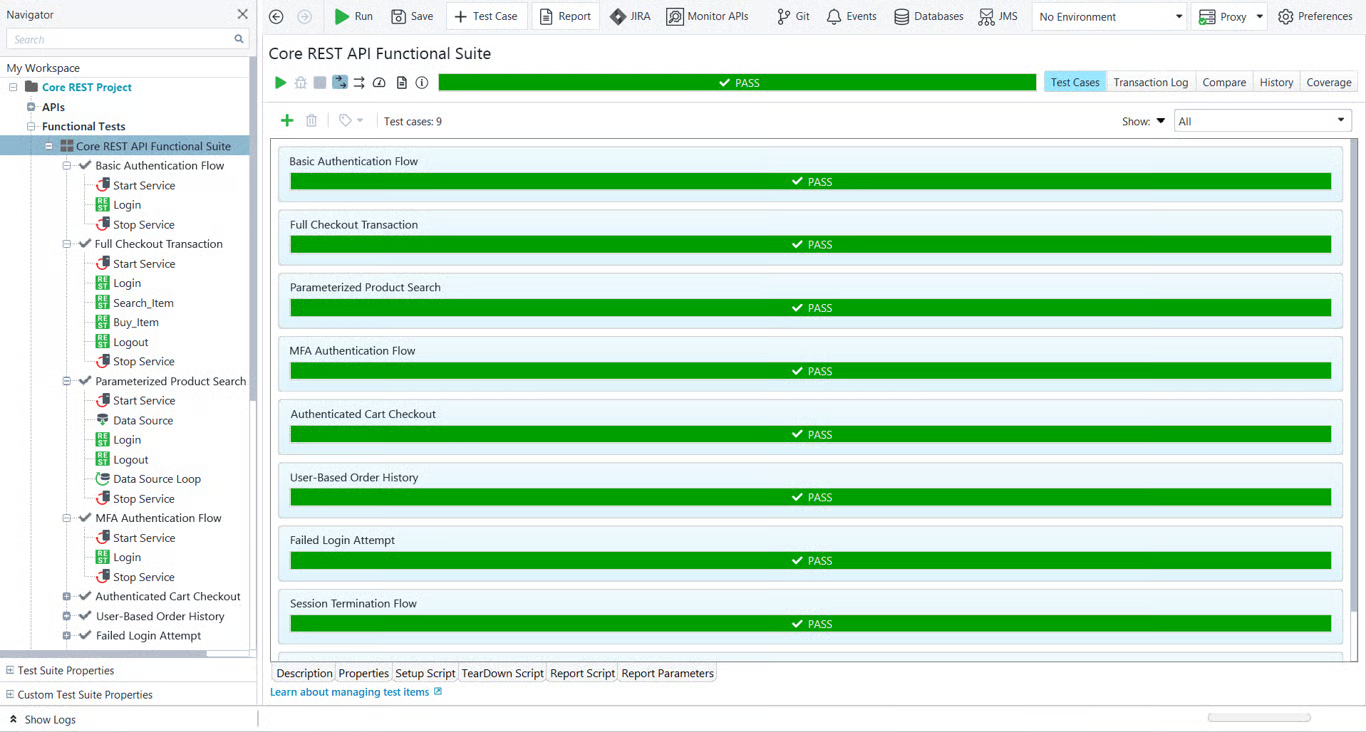

必须改变“测试是QA独立负责”的陈旧观念,让团队中的每个角色都对最终的质量结果负责。这需要透明化的机制来支撑。通过可视化的测试结果报告、统一的质量指标追踪看板,整个团队能够快速识别出流程中的瓶颈,并协同响应。当一个API的性能指标下降时,开发、测试和运维能立刻在同一个数据平台前共同分析,而不是相互推诿。

借助像SmartBear ReadyAPI这样的整合平台,企业能够更容易地将测试活动融入现有的CI/CD流程,形成从设计、开发、测试到发布的质量保障闭环。

API测试优化的落地建议

- 将测试全面集成至CI/CD流程

- 引入服务虚拟化技术

- 建设统一的测试可视化平台

- 规范化测试反馈机制

- 推广可复用的测试组件

ReadyAPI作为优秀的测试与管理工具,正是为了解决这些协作中的实际难题而设计的,通过一个强大的平台来支撑高效的协同。

在软件发布节奏不断加快、服务拆分日益精细的背景下,API已经成为保障系统稳定性和用户体验的关键环节。真正的挑战在于,能否让整个团队围绕着共同的质量目标,形成一套高效顺畅的协作机制。ReadyAPI不只是实现自动化,更是要打通开发、测试、运维之间的协作界限,让“共享质量”的文化能够真正在团队中生根发芽。

慧都科技是专注软件工程、智能制造、石油工程三大行业的数字化解决方案服务商。在软件工程领域,我们提供开发控件、研发管理、代码开发、部署运维等软件开发全链路所需的产品,提供正版授权采购、技术选型、个性化维保等服务,帮助客户实现技术合规、降本增效与风险可控。

慧都科技能够为SmartBear中国区客户提供服务,ReadyAPI是API管理领域的优秀产品,帮助用户高效、协同的完成API功能、安全和负载测试。

023-68661681

023-68661681

返回

返回

发表评论